ヤッホ~(^o^)/

ハルキゲニたんだよぉw

前回の「ハルキゲニたん、石炭紀を語る」 (6月27日)では

たくさんのコメントありがとねぇ~w

コメント見て気づいたんだけどさ~

石炭紀に植物化石(石炭)が多産される理由に

当時、土中に埋もれた植物を分解する細菌があまりいなかったから、

植物化石(石炭)が残りやすかったっていったじゃない?

ここ細菌じゃなくて微生物ね ぐはっ><;やっちまった~

とりま、前回の記事は修正しといたよ。

まあ、植物を分解して酸素を消費する微生物が不十分だったってことでさ~

どんどん酸素濃度が高くなっちゃって、

まあコメントにもあったんだけどさ~

分解されないままの倒木がいっぱいあって、高酸素となっちゃうと

森林火災が起こったら・・・。

かなり燃える気満々の環境でヤバいことになっちゃうよね。これ!!

もう瞬く間に大森林が燃え上がっちゃって、

キィ~ギィ~とあちこちに断末魔のような鳴き声で

あぶり出される大量の巨大昆虫・・・!

あまりにもの地獄絵図っぷりに、もう失神しちゃいそうだよ!

あたしなんかもう、ソッコ~意識が薄れちゃって

現実逃避的に脳内でのどかなお花畑の風景がめぐっちゃいそうだよw

まあ、それはさておき、

今回は石炭紀の生き物を紹介していくけどさ

かなり謎的なものが多くてカンブリア紀生物の奇妙奇天烈さに

ぜんぜん負けてないよ感じなんだよね。

とりま、さっさと石炭紀の不思議生物ちゃんたちをご紹介しちゃうよ!

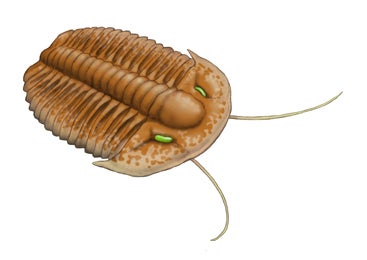

★「コンヴェキシカリス」と「コンカヴィカリス」

これまた近未来のどっかの軍事施設で浮遊巡回してる

セキュリティーロボみたいなw

こいつに見つかっちゃったりなんかしたら、

赤い照明に変わって、サイレンなんかなったりして

思わず「しまった!」っていっちゃいそうw

まあさ~、

一つ目ってところでかなりのインパクトもあるんだけどさ~、

そこそこの捕食生物だったらしくて

こやつにターゲットにされちゃったら、その強い目力で硬直してしまいそうだよw

どちらも見たとおりの得体の知れない生き物ってことで、

「The H 」と「The Y」って見たまんまつけられとるがな的に

ニックネームがつけられちゃっても仕方ないよねw

Hちゃんこと、エタシスティスは

クラゲなどの刺胞動物じゃなんかじゃないのっていわれているけど、

H型の体の脇にハート型の袋状の器官があってさ、そこに口が

あるとかないとかいわれとるよ。

そしてさ~、Yちゃんこと、エクスマシアは海底に固着生活をおくるイソギンチャクのような

生き物ではないかといわれとるね~。

まあ、いずれにしても、どっちもよくわからない生き物だぁ~って

ところが現状のようだね。

★ツリモンストラム

なかなかスポットが当たらないマイナーどころの石炭紀の生き物なんだけどさ~

こいつはそこそこ知られた存在だよね?

見てのとおり、カンブリア紀のバージェス動物群とソッコ~馴染んじゃいそうなお姿で

どう見たって生きている時代まちがえたでしょってツッコミいれちゃいそうだよw

見てのとおり、体の前が長く伸びて、その先端に口とハサミがちょこっとあって、

これで小さな獲物を捕まえて食べてたようね。

まあこれもまったく得体のしれない生き物だけど、ゾウクラゲに近い生き物なんでないって

いわれとるよ。

ゾウクラゲってクラゲの仲間じゃなくて、貝の仲間になるのかな。

貝殻はないけど、流氷の天使とかいわれてる「クリオネ」をイメージしてもらえれば

だいたいオーケーな感じだよ。

まあ、あれやこれやいっちゃったけど、

ツリモンストラムがゾウクラゲに近い生き物っていうのも定かでないからw

さてさて、

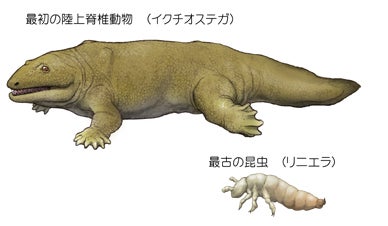

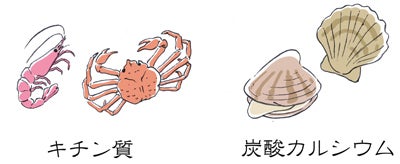

石炭紀でとにかくはずしちゃイケナイのがさ~

サメとかギンザメの仲間!

まとめていっちゃうと軟骨魚類なんだけどさ~

石炭紀の前の時代、「デボン紀」は「魚の時代」っていってたじゃない?

デボン紀に栄えた魚たちが絶滅しちゃって、

その穴埋め的にサメやギンザメの仲間がどんどん生態的地位に定着していって

とにかく石炭紀の海はこやつらのいろんな姿が見られたんだよ。

その多様性は半端なくてさ、

石炭紀の魚の7割はこやつらの仲間なんでない?って

言われているくらいだよ。

とりま、サメやギンザメ仲間なのにそれしからぬ奴らを

ザザザ~っと紹介していくよ~!

★ベラントセア

海の底でじっとしてるようなタイプ?あんま速く泳ぎそうになさそうだけど、

歯が丸くて、硬いものを砕くのに適していたみたい。

貝とかの殻を砕いて食べてたんだろうね~。

派手にトゲトゲで身を守りますよ的なほかにもよくいるようなあるあるタイプw

★イニオプテリクス

さらに派手に、翼までつけちゃいました的なやつw

トビウオのように空を飛んだかは不明で、ただの飾りだけのやつかもw

とにかく目立ちたがり屋が多かったのかもねw

★デルフィオドントス

逆になにもかも捨てて、オタマジャクシ型にスッキリしちゃったヤツw

★ハーパゴフツトア

ウナギに鹿の角をつけたようなまるでファンタジー世界に登場しそうなやつw

神獣とか聖獣とかいわれそうだよねw

まあ、この角がない個体もいるらしくてさ~

オスにだけみられる特徴で、交尾する際にメスの体にくっつくために

とか、メスを惹きつけるためにとか性的なものに使われたって

話が濃厚みたいだよ。

★ステタカンタス

そこそこ知られた古生物だけど、第一背ビレが無駄に発達w

背ビレは泳ぎを安定させるためにあるけど、

ここまでくると、それを完全に放棄しちゃってるでしょって感じだよねw

これもオスに見られるものとか言われてるけど、

やはりメスを惹きつけるための性的なものなのかな。

まあ、こんな感じで、性的アピール的なものも相まって、

自己主張が強くてさ~個性派ぞろいのサメばっかりだよね~。

石炭紀の海はかなりシャークバブリーな世界って感じ?

石炭紀は巨大昆虫のイメージが強いけど、

石炭紀をひとことで言うと「サメの時代」って言われているほどだよ。

さてさて

次回は古生代ペルム紀にいっちゃうよ~!

ヨロシクw!